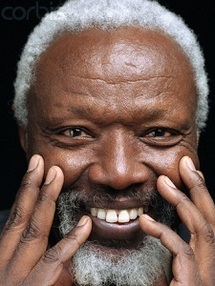

Ousmane Sow est né à Dakar, en 1935. Fils de comptable et de commerçant originaires de Saint-Louis et de Dakar, il vit dans une grande maison de dix sept chambres, avec ses neuf frères et sœurs et quelques autres colocataires. Ousmane Sow garde de son enfance de beaux souvenirs, comme les soirées passées dans la fraîcheur de la grande véranda, dans les bras de son père, à écouter sa mère raconter des histoires.

Ou les après-midi à aller applaudir les acteurs au cinéma Corona, lorsqu’il trouve trente francs pour se payer le billet. Quant à l’école, il l’avoue lui-même : « je n’étais pas vraiment un bon élève mais j’étais doué pour les activités artistiques. » Ousmane Sow a toujours sculpté. A l’école, il utilise des blocs de calcaire pour fabriquer des petits personnages, comme ce marin qui lui valu les compliments de son père et une place de choix sur l’armoire de sa salle de classe. Mais il ne se rêve pas en artiste, il modèle, par plaisir.

A sept ans, il est confronté à la Seconde Guerre mondiale, aux bombardements de Dakar, à ces horreurs « qui m’ont fait grandir prématurément ». Son père âgé de 63 ans décide que ses enfants doivent quitter Dakar. Sa mère, qui n’a que 29 ans, ne peut pas s’occuper d’une si grande famille. Ousmane prend le train en direction de Saint-Louis. Il est accueilli par sa grand-mère, Dior Diop, qui l’inscrit très rapidement à l’école. Même si elle est issue d’une lignée de nobles qui se sont illustrés lors de la lutte contre la colonisation, l’époque est difficile. La nourriture manque. Ousmane a peur pour son père, peur de ne plus le revoir surtout.

Un jour, alors qu’il joue dans la cour, son père se jette sur lui, l’embrasse et lui dit que tout est fini, qu’ils vont pouvoir rentrer ensemble chez lui. De retour chez lui, Ousmane découvre que la véranda de son enfance a été éventrée par un obus et que la maison se fissure de partout. Son absence forcée lui a peut être sauvé la vie.

Son père, qui avait déjà combattu pour la France en 1914, avait connu les gaz de Verdun et avait été décorée de la Croix de Guerre, devient donc ce héros qui a su affronter les difficultés de la vie dakaroise en temps de guerre et qui préfère dilapider les stocks de nourriture de la maison pour ne pas que les voisins manquent de riz alors que la famille Sow est en train d’en manger. Ousmane se souvient alors que lorsqu’il avait sept ans, c’est à lui que son père avait confié la clé de la réserve de nourriture de la maison, c’était lui qu’il avait chargé de gérer le partage de l’huile et du riz.

En 1956, son père meurt d’une hémiplégie foudroyante. Terrassé par la mort de son père, Ousmane Sow préfère partir. Un an plus tard, il décroche un brevet commercial et décide donc d’émigrer. A l’âge de 22 ans, il embarque à bord du Djenné, en quatrième classe, sans un sou et quitte le Sénégal pour la France. Il y commence des études d’infirmier, puis de kinésithérapie, dans l’école de Boris Dolto. C’est là qu’il découvre les complexités du corps humain, apprend comment il est façonné. En 1961 nait sa fille, N’Deye.

A Paris, il fréquente des artistes africains, côtoie des étudiants des Beaux-arts, s’intéresse à l’art, à Paul Klee, à André Breton, à Georges Braque. Mais Ousmane Sow préfère surtout parler de pauvreté, de tristesse de l’exil et d’entraide lorsqu’il évoque cette période de sa vie. Pour financer ses études, il est par exemple polisseur de cuillères. Il les frotte avec tant d’énergie qu’il finit par les user et se faire virer. Il enchaine par d’autres petits boulots, la cuisson des cornichons, le déchargement des légumes. Il finit par se faire embaucher à l’hôpital Laennec, mais simplement pour enlever la neige du trottoir.

En 1965, Ousmane Sow refuse la double nationalité et préfère rester sénégalais. Mais ce choix lui ferme les portes de l’Assistance Publique où il travaille. A l’heure des indépendances, Ousmane Sow choisit donc de revenir vivre dans son pays. Avant son départ, il part dire au revoir à Boris Dolto, qui lui a tant appris et est devenu pour lui une référence. Dolto lui répond : « Mon ami Filly Dabo Cissoko, rentré au Mali pour faire de la politique a été assassiné. Promets-moi de ne jamais faire de politique ».

A son retour, il fonde le service de kinésithérapie à l’hôpital Le Dantec. Son salaire est si bas qu’il ne parvient pas à nourrir comme il le voudrait sa femme et ses deux enfants. Pour un temps, il achète un champ et y fait travailler des agriculteurs à qui il offre des gants, des médicaments et un âne. A l’heure de la récolte, tout disparait en une nuit. On lui explique que des voleurs sont venus piller son champ. Dépité, Ousmane revend son champ.

C’est à cette époque qu’il reprend la sculpture. Il expose pour la première fois une œuvre au Festival mondial des arts nègres de Dakar. Mais par manque de place, il ne stocke aucune de ses œuvres. Il détruit. Il jette. En 1968, un an après la naissance de son fils David, Ousmane Sow repart en France. Il ouvre un cabinet privé à Montreuil, continue la sculpture, s’essaye aux films d’animation en transformant son cabinet en studio, admire les œuvres de Daumier, Bourdelle ou Rodin.

Dix ans plus tard, il retourne définitivement au Sénégal. Il y poursuit ses activités de kinésithérapeute mais prend de plus en plus de temps pour la sculpture. En 1982, il divorce et s’installe dans une maison à Grand Medine. La cour devient son atelier. Et c’est pendant cette année qu’il cherche à confectionner une matière pour sculpter. A partir de matériaux de récupération qu’il laisse macérer, il crée alors cette matière mystérieuse qu’il utilise aujourd’hui encore et dont la recette reste secrète.

Alors qu’il finit sa première série de sculptures consacrées aux lutteurs Noubas du Sud-Soudan, un ami à lui décide de contacter le Centre Culturel Français de Dakar pour leur faire connaitre son talent. En 1988, le CCF l’expose enfin. L’évènement remporte un grand succès. Ses immenses sculptures épiques, figuratives sans être totalement réalistes, marquent les esprits. Ousmane Sow poursuit alors son exploration de l’Afrique et de ses hommes et femmes : « C’est aussi cela l’Afrique, un champ de lutte et de combat. On lutte pour conquérir l’espace, on lutte pour conquérir la femme que l’on aime, la lutte est une façon d’exister, de reconnaitre l’autre ».

« Je parle très peu. La sculpture est ma manière de m'exprimer » avoue Ousmane Sow. En 1989, alors âgé de 50 ans, il décide de se consacrer pleinement à la sculpture et abandonne la kinésithérapie, qui lui a pourtant tant apporté dans son œuvre. Très vite, les succès vont se multiplier. Alors qu’il poursuit son œuvre « ethnographique » en créant sa série sur les Masaïs du Kenya et de Tanzanie, ses Noubas sont exposés à Marseille puis à Bordeaux.

En 1990, il commence sa série sur les Zoulous et expose au musée d’Arts modernes de Troyes, à Angoulême, Orléans, Calvi, Paris, Bordeaux et Montbéliard, puis au Japon un an plus tard. Les expositions se multiplient dans les années 1990. Mais la consécration vient avec la Documenta de Kassel, en Allemagne, en 1992. Organisée tous les cinq ans pendant cent jours, la Documenta fait partie des plus grandes expositions mondiales d’art contemporain. Ousmane Sow y présente deux Noubas. Un an plus tard, il commence sa série sur les Peuls, ethnie dont il est lui-même issu.

En 1995, alors qu’il quitte l’Afrique en entamant la série des Indiens et de la Bataille de Little Big Horn, le Nouba assis et le Nouba debout font la clôture du centenaire de la Biennale de Venise au Palazzo Grassi. Il expose également au Palais des Nations-Unies à Dakar et à l’Assemblée nationale française. L’apogée vient au printemps 1999. Alors que le mémorial de Gorée accueille ses Indiens, c’est à Paris, sur le Pont des Arts qu’est organisée la grande rétrospective de son œuvre. Ousmane Sow devient le sculpteur africain mondialement connu qu’il est aujourd’hui. Plus de trois millions de personnes viennent admirer ses œuvres.

En 2001, il abandonne momentanément sa matière fétiche pour créer une vingtaine de bronzes à la Fonderie de Coubertin. En 2002, il réalise, à la demande du Comité International des Jeux Olympiques « Le coureur sur la ligne de départ », aujourd’hui exposé au Musée des Jeux Olympiques de Lausanne. En 2002, il sculpte Victor Hugo pour « la Journée du refus de l’exclusion et de la misère ». Commandée par Médecins du Monde, l’œuvre est exposée à Besançon, la ville natale de l’écrivain, sur la Place des Droits de l’Homme. En 2008, c’est la ville de Genève qui lui a demandé de réaliser une statue de bronze en hommage aux immigrés sans-papiers.

Après avoir rendu hommage, par le biais d’un art éminemment sédentaire qu’il a pourtant fait voyager à travers le monde, à des hommes debout et fiers, à des nomades, aujourd’hui, Ousmane Sow s’attaque à 75 ans à un projet colossal, à la hauteur de ses sculptures, à la hauteur de sa carrure et de sa carrière. L’édification d’un musée à Dakar. Lui qui n’est pas aidé par le président Abdoulaye Wade, voudrait y exposer la série de sculptures sur laquelle il travaille actuellement : les grands Hommes.

Par le biais de ces grandes figures, Ousmane Sow veut rendre hommage à tous ceux qui lui ont fait garder espoir et foi dans l’Humanité : Victor Hugo, dont il apprenait le poème « Mon père, ce héros au cœur si doux » étant petit, Nelson Mandela, Martin Luther King, Cassius Clay, Charles de Gaulle qui a évité à l’Afrique une guerre d’indépendance, et surtout Moctar Sow, son père. Aucun homme politique sénégalais ne viendra parfaire la série. « Aucun n'en est digne » lâche Ousmane Sow, implacable.

Pour financer ce musée, Ousmane Sow a récemment décidé de se séparer de quelques unes de ses œuvres. Pas en les jetant cette fois-ci mais en les vendant, au grand désespoir de son épouse Béatrice Soulé. « Mes sculptures ont fait leur vie. Il faut les laisser s'en aller » disait Ousmane. La série des Noubas, celle des Masaïs et une pièce de la série sur les Zoulous ont donc été mises en vente chez Christie’s.

Les onze pièces étaient estimées à 750 000 euros minimum. Le 8 décembre 2009, seules deux sculptures sont vendues lors des enchères. « Le guerrier debout » pour 121 000 euros et « Le Couple de lutteurs aux bâtons » pour 73 000 euros. Le prix de réserve des autres œuvres n’a pas été atteint. Voilà donc le résultat d’un parcours parsemé de réussites et de consécrations qui n’a pas croisé le chemin du marché de l’art. Christophe Durand-Ruel, spécialiste de l’art contemporain chez Christie’s confirmait qu’Ousmane Sow avait toujours voulu rester indépendant du système des galeries et des ventes.

Il concluait, un peu déçu, « nous avions quelque espoir que sa popularité ferait la différence mais le marché n'a pas répondu présent ». Ousmane Sow, étonné de n’avoir jamais été remercié pour avoir soigné un bras ou une jambe mais d’avoir été très souvent félicité pour ses œuvres, continue donc à restaurer ses œuvres à la Fonderie Coubertin avant de poursuivre son projet phare.

Par Hugo Breant (Grioo)

Ou les après-midi à aller applaudir les acteurs au cinéma Corona, lorsqu’il trouve trente francs pour se payer le billet. Quant à l’école, il l’avoue lui-même : « je n’étais pas vraiment un bon élève mais j’étais doué pour les activités artistiques. » Ousmane Sow a toujours sculpté. A l’école, il utilise des blocs de calcaire pour fabriquer des petits personnages, comme ce marin qui lui valu les compliments de son père et une place de choix sur l’armoire de sa salle de classe. Mais il ne se rêve pas en artiste, il modèle, par plaisir.

A sept ans, il est confronté à la Seconde Guerre mondiale, aux bombardements de Dakar, à ces horreurs « qui m’ont fait grandir prématurément ». Son père âgé de 63 ans décide que ses enfants doivent quitter Dakar. Sa mère, qui n’a que 29 ans, ne peut pas s’occuper d’une si grande famille. Ousmane prend le train en direction de Saint-Louis. Il est accueilli par sa grand-mère, Dior Diop, qui l’inscrit très rapidement à l’école. Même si elle est issue d’une lignée de nobles qui se sont illustrés lors de la lutte contre la colonisation, l’époque est difficile. La nourriture manque. Ousmane a peur pour son père, peur de ne plus le revoir surtout.

Un jour, alors qu’il joue dans la cour, son père se jette sur lui, l’embrasse et lui dit que tout est fini, qu’ils vont pouvoir rentrer ensemble chez lui. De retour chez lui, Ousmane découvre que la véranda de son enfance a été éventrée par un obus et que la maison se fissure de partout. Son absence forcée lui a peut être sauvé la vie.

Son père, qui avait déjà combattu pour la France en 1914, avait connu les gaz de Verdun et avait été décorée de la Croix de Guerre, devient donc ce héros qui a su affronter les difficultés de la vie dakaroise en temps de guerre et qui préfère dilapider les stocks de nourriture de la maison pour ne pas que les voisins manquent de riz alors que la famille Sow est en train d’en manger. Ousmane se souvient alors que lorsqu’il avait sept ans, c’est à lui que son père avait confié la clé de la réserve de nourriture de la maison, c’était lui qu’il avait chargé de gérer le partage de l’huile et du riz.

En 1956, son père meurt d’une hémiplégie foudroyante. Terrassé par la mort de son père, Ousmane Sow préfère partir. Un an plus tard, il décroche un brevet commercial et décide donc d’émigrer. A l’âge de 22 ans, il embarque à bord du Djenné, en quatrième classe, sans un sou et quitte le Sénégal pour la France. Il y commence des études d’infirmier, puis de kinésithérapie, dans l’école de Boris Dolto. C’est là qu’il découvre les complexités du corps humain, apprend comment il est façonné. En 1961 nait sa fille, N’Deye.

A Paris, il fréquente des artistes africains, côtoie des étudiants des Beaux-arts, s’intéresse à l’art, à Paul Klee, à André Breton, à Georges Braque. Mais Ousmane Sow préfère surtout parler de pauvreté, de tristesse de l’exil et d’entraide lorsqu’il évoque cette période de sa vie. Pour financer ses études, il est par exemple polisseur de cuillères. Il les frotte avec tant d’énergie qu’il finit par les user et se faire virer. Il enchaine par d’autres petits boulots, la cuisson des cornichons, le déchargement des légumes. Il finit par se faire embaucher à l’hôpital Laennec, mais simplement pour enlever la neige du trottoir.

En 1965, Ousmane Sow refuse la double nationalité et préfère rester sénégalais. Mais ce choix lui ferme les portes de l’Assistance Publique où il travaille. A l’heure des indépendances, Ousmane Sow choisit donc de revenir vivre dans son pays. Avant son départ, il part dire au revoir à Boris Dolto, qui lui a tant appris et est devenu pour lui une référence. Dolto lui répond : « Mon ami Filly Dabo Cissoko, rentré au Mali pour faire de la politique a été assassiné. Promets-moi de ne jamais faire de politique ».

A son retour, il fonde le service de kinésithérapie à l’hôpital Le Dantec. Son salaire est si bas qu’il ne parvient pas à nourrir comme il le voudrait sa femme et ses deux enfants. Pour un temps, il achète un champ et y fait travailler des agriculteurs à qui il offre des gants, des médicaments et un âne. A l’heure de la récolte, tout disparait en une nuit. On lui explique que des voleurs sont venus piller son champ. Dépité, Ousmane revend son champ.

C’est à cette époque qu’il reprend la sculpture. Il expose pour la première fois une œuvre au Festival mondial des arts nègres de Dakar. Mais par manque de place, il ne stocke aucune de ses œuvres. Il détruit. Il jette. En 1968, un an après la naissance de son fils David, Ousmane Sow repart en France. Il ouvre un cabinet privé à Montreuil, continue la sculpture, s’essaye aux films d’animation en transformant son cabinet en studio, admire les œuvres de Daumier, Bourdelle ou Rodin.

Dix ans plus tard, il retourne définitivement au Sénégal. Il y poursuit ses activités de kinésithérapeute mais prend de plus en plus de temps pour la sculpture. En 1982, il divorce et s’installe dans une maison à Grand Medine. La cour devient son atelier. Et c’est pendant cette année qu’il cherche à confectionner une matière pour sculpter. A partir de matériaux de récupération qu’il laisse macérer, il crée alors cette matière mystérieuse qu’il utilise aujourd’hui encore et dont la recette reste secrète.

Alors qu’il finit sa première série de sculptures consacrées aux lutteurs Noubas du Sud-Soudan, un ami à lui décide de contacter le Centre Culturel Français de Dakar pour leur faire connaitre son talent. En 1988, le CCF l’expose enfin. L’évènement remporte un grand succès. Ses immenses sculptures épiques, figuratives sans être totalement réalistes, marquent les esprits. Ousmane Sow poursuit alors son exploration de l’Afrique et de ses hommes et femmes : « C’est aussi cela l’Afrique, un champ de lutte et de combat. On lutte pour conquérir l’espace, on lutte pour conquérir la femme que l’on aime, la lutte est une façon d’exister, de reconnaitre l’autre ».

« Je parle très peu. La sculpture est ma manière de m'exprimer » avoue Ousmane Sow. En 1989, alors âgé de 50 ans, il décide de se consacrer pleinement à la sculpture et abandonne la kinésithérapie, qui lui a pourtant tant apporté dans son œuvre. Très vite, les succès vont se multiplier. Alors qu’il poursuit son œuvre « ethnographique » en créant sa série sur les Masaïs du Kenya et de Tanzanie, ses Noubas sont exposés à Marseille puis à Bordeaux.

En 1990, il commence sa série sur les Zoulous et expose au musée d’Arts modernes de Troyes, à Angoulême, Orléans, Calvi, Paris, Bordeaux et Montbéliard, puis au Japon un an plus tard. Les expositions se multiplient dans les années 1990. Mais la consécration vient avec la Documenta de Kassel, en Allemagne, en 1992. Organisée tous les cinq ans pendant cent jours, la Documenta fait partie des plus grandes expositions mondiales d’art contemporain. Ousmane Sow y présente deux Noubas. Un an plus tard, il commence sa série sur les Peuls, ethnie dont il est lui-même issu.

En 1995, alors qu’il quitte l’Afrique en entamant la série des Indiens et de la Bataille de Little Big Horn, le Nouba assis et le Nouba debout font la clôture du centenaire de la Biennale de Venise au Palazzo Grassi. Il expose également au Palais des Nations-Unies à Dakar et à l’Assemblée nationale française. L’apogée vient au printemps 1999. Alors que le mémorial de Gorée accueille ses Indiens, c’est à Paris, sur le Pont des Arts qu’est organisée la grande rétrospective de son œuvre. Ousmane Sow devient le sculpteur africain mondialement connu qu’il est aujourd’hui. Plus de trois millions de personnes viennent admirer ses œuvres.

En 2001, il abandonne momentanément sa matière fétiche pour créer une vingtaine de bronzes à la Fonderie de Coubertin. En 2002, il réalise, à la demande du Comité International des Jeux Olympiques « Le coureur sur la ligne de départ », aujourd’hui exposé au Musée des Jeux Olympiques de Lausanne. En 2002, il sculpte Victor Hugo pour « la Journée du refus de l’exclusion et de la misère ». Commandée par Médecins du Monde, l’œuvre est exposée à Besançon, la ville natale de l’écrivain, sur la Place des Droits de l’Homme. En 2008, c’est la ville de Genève qui lui a demandé de réaliser une statue de bronze en hommage aux immigrés sans-papiers.

Après avoir rendu hommage, par le biais d’un art éminemment sédentaire qu’il a pourtant fait voyager à travers le monde, à des hommes debout et fiers, à des nomades, aujourd’hui, Ousmane Sow s’attaque à 75 ans à un projet colossal, à la hauteur de ses sculptures, à la hauteur de sa carrure et de sa carrière. L’édification d’un musée à Dakar. Lui qui n’est pas aidé par le président Abdoulaye Wade, voudrait y exposer la série de sculptures sur laquelle il travaille actuellement : les grands Hommes.

Par le biais de ces grandes figures, Ousmane Sow veut rendre hommage à tous ceux qui lui ont fait garder espoir et foi dans l’Humanité : Victor Hugo, dont il apprenait le poème « Mon père, ce héros au cœur si doux » étant petit, Nelson Mandela, Martin Luther King, Cassius Clay, Charles de Gaulle qui a évité à l’Afrique une guerre d’indépendance, et surtout Moctar Sow, son père. Aucun homme politique sénégalais ne viendra parfaire la série. « Aucun n'en est digne » lâche Ousmane Sow, implacable.

Pour financer ce musée, Ousmane Sow a récemment décidé de se séparer de quelques unes de ses œuvres. Pas en les jetant cette fois-ci mais en les vendant, au grand désespoir de son épouse Béatrice Soulé. « Mes sculptures ont fait leur vie. Il faut les laisser s'en aller » disait Ousmane. La série des Noubas, celle des Masaïs et une pièce de la série sur les Zoulous ont donc été mises en vente chez Christie’s.

Les onze pièces étaient estimées à 750 000 euros minimum. Le 8 décembre 2009, seules deux sculptures sont vendues lors des enchères. « Le guerrier debout » pour 121 000 euros et « Le Couple de lutteurs aux bâtons » pour 73 000 euros. Le prix de réserve des autres œuvres n’a pas été atteint. Voilà donc le résultat d’un parcours parsemé de réussites et de consécrations qui n’a pas croisé le chemin du marché de l’art. Christophe Durand-Ruel, spécialiste de l’art contemporain chez Christie’s confirmait qu’Ousmane Sow avait toujours voulu rester indépendant du système des galeries et des ventes.

Il concluait, un peu déçu, « nous avions quelque espoir que sa popularité ferait la différence mais le marché n'a pas répondu présent ». Ousmane Sow, étonné de n’avoir jamais été remercié pour avoir soigné un bras ou une jambe mais d’avoir été très souvent félicité pour ses œuvres, continue donc à restaurer ses œuvres à la Fonderie Coubertin avant de poursuivre son projet phare.

Par Hugo Breant (Grioo)